「初めての同人誌作りシリーズ」第5回です。

前回の記事では「本を作る時に整えたい環境」という観点で準備するものを紹介しました。

また、作る本のクオリティアップを目的として「必須ではないけどあると便利なアイテム」も解説しています。

最初からお金を掛けることで逃げ道を塞ぐ!なんてやり方もありますが、無理なくご自身の都合に合わせた環境作りをしてください。

初めての同人誌作りをきっかけに何回でも同人誌を作って欲しいので、そのためには楽しんでやってもらうのが1番だと思っています。

人間、お金がないのが1番心にくるので!

気持ちに余裕をもって一緒に同人誌を作っていきましょう〜〜!

それでは、今回は「本を作る時に必要な原稿」という観点で実際にどんな原稿を作れば良いのかを解説していきます。

本を作るために絶対必要な原稿ってなんだろう

まず、第3回のおさらいを少しだけしますが「原稿をする」と「原稿を作る」は違うと解説しました。

本シリーズで解説するのはあくまでも「原稿を作る」方法であり、「原稿をする」方法ではありません。

たくさんの人が「原稿をする」という表現を使うのでややこしいですが、今あなたは「原稿を作る」方法を学んでいます。

ここら辺の話はニュアンスでも良いので完璧に理解してもらえたらと思います。

どういうことだっけ?と分からなくなったら第3回の「原稿をする=原稿を作る」ではないを確認してくださいね。

前置きはここまでにして「絶対に必要な原稿」について確認していきましょう。

本を作るために絶対必要なのは以下の3つです。

- 表紙

- 本文

- 奥付

この3つがあれば本は作れます。

むしろこの3つがなければ本は作れない、くらい思っても良いかもしれません。

なので、あなたはこれから最低でも表紙、本文、奥付の原稿を作っていきます。

それぞれについて解説していきますね。

表紙

表紙は書籍の1番外側にあり、どんな本にもありますね。

場合によっては表紙なしでも本を作れますが、基本は表紙があるものと覚えてください。

印刷所で製本する際は、基本的に表紙と本文をセットにして入稿しましょう。

表紙を作成する時のポイントを補足します。

1、表紙には呼び方がある

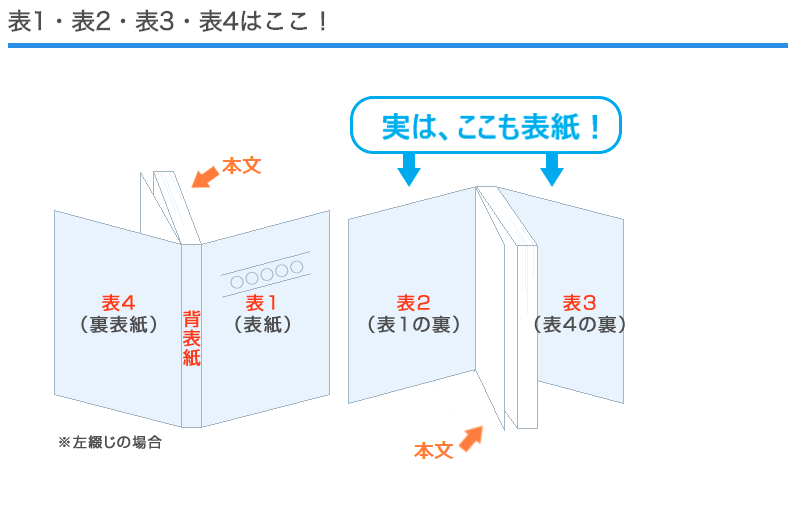

表紙には「表1、表2、表3、表4」という呼び方があります。

実際の書籍でいう表紙が「表1」、裏表紙が「表4」。

表2、3はどこかというと、表紙/裏表紙(表1と4)の裏面のことです。

文字だとものすごく分かりづらいので、イシダ印刷さんの図をお借りしました。

まずは表紙には呼び方があることをぜひ覚えてくださいね。

また、無線綴じの場合は必ず中央に背表紙があります。

背表紙の幅=背幅は本文のページ数などに応じて長さが変わるので、表紙を作る際はその都度算出するようにしてください。

2、表紙は一面で考える

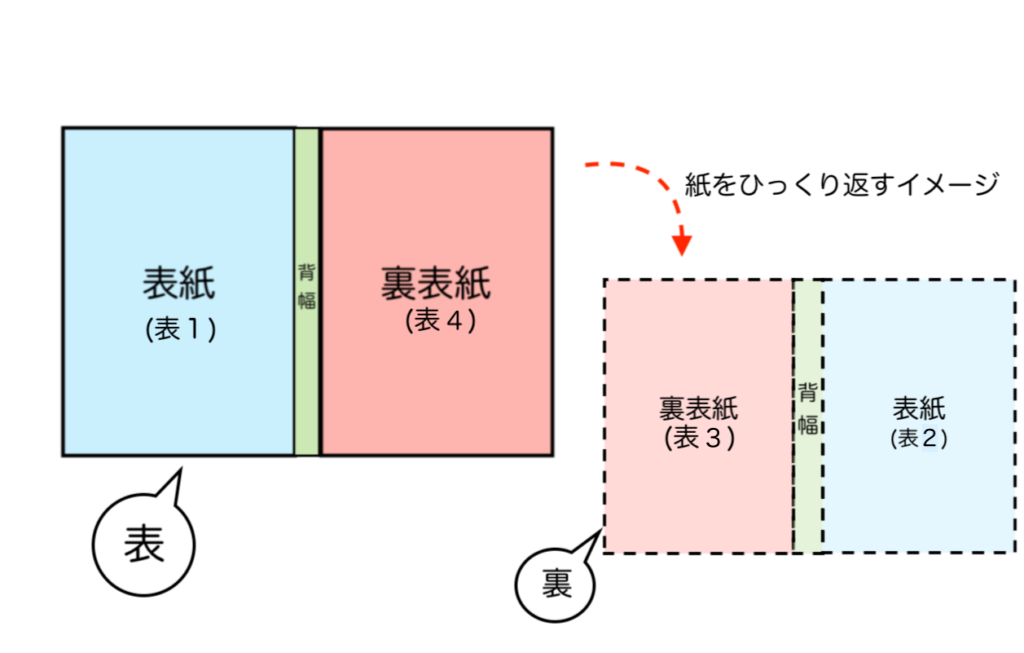

表紙を作る時は表1と表4を1枚ずつ作るのではなく、一面になるようにします。

実際に作る時は下の図のように背幅を交えた1枚を作ると覚えてくださいね。

試しに、どんなものでもいいので長方形の紙を1枚準備して以下をやってみましょう。

- 紙の向きは長さが縦<横になるように置く

- 向きを変えず半分に折る

- どちらか一方の面に「表1」と書く

- もう片面に「表4」と書く

- 紙を水平に反転する(縦方向をそのままに裏返す)

- 「表1」と書いた方の面に「表2」と書く

- 「表4」と書いた方の面に「表3」と書く

1枚の紙を半分に折ると2面になり、裏面も含めると全部で4面になりますよね。

全ての面に表1〜4までのどれかが書いてある状態かと思います。

表紙を一面として考えるとは、今作った紙のように1枚の紙の片面が2面あると理解してもらうことです。

表紙では特にこの考えを常に念頭においてください。

3、表1と表4、表2と表3の配置

今やってもらった作業では「どちらか一方に表1」を書いてもらい、そこからさらに表4→表2→表3を書いてもらいましたね。

表1と表4の配置はどちらでも良いわけではなく、配置を決める基準があります。

基準とは「綴じ方向」。

綴じ方向は本を右側から開くのか、左側から開くのかで考えます。

縦書きの文芸本や文庫本は左から開くかと思います。

左から開く本は表紙から見た時に右側に背幅がありますよね。

背幅がある=綴じていると言い換えられるので、左から開く本は右綴じです。

逆に右から開く本は左綴じです。

文字よりも実際に見た方がわかりやすいので、ぜひお手元の本を確認してみてください。

表紙は一面で考えるものであり、背幅を中心として綴じ方向によって表1と表4の配置が変わります。

- 左から開く右綴じ本:表1が左/表4が右

- 右から開く左綴じ本:表1が右/表4が左

「表1は開く方に配置する」と覚えていただければOK。

合わせて表2は表1の裏面、表3は表4の裏面と覚えてくださいね。

4、表紙の原稿サイズ

原稿を作る時は必ず最初に原稿サイズを確認します。

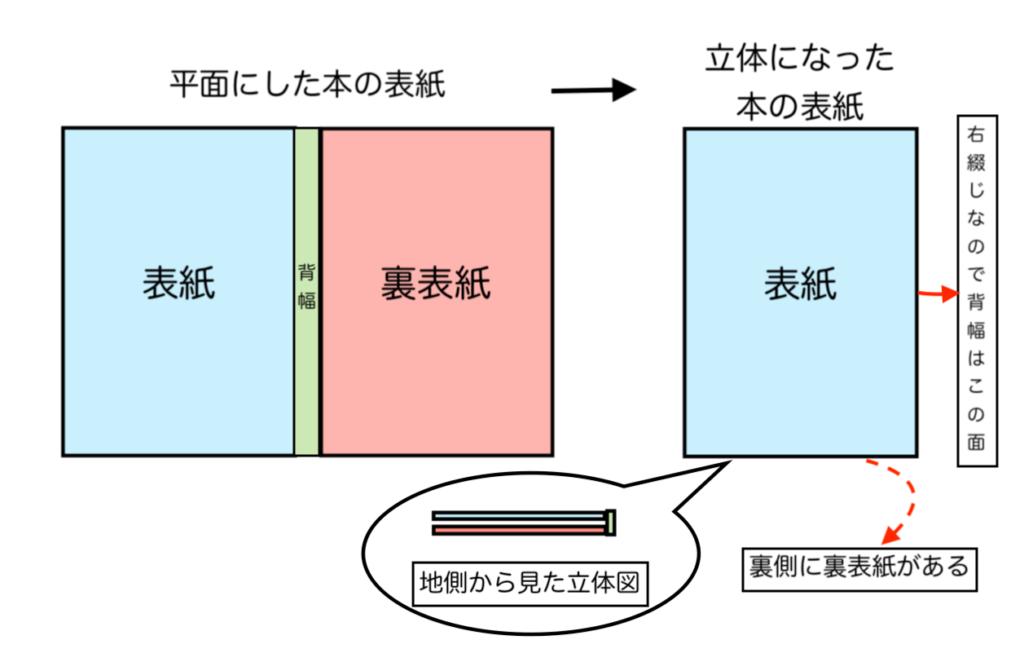

表紙は表紙と裏表紙にあたる表1と表4を一面で考えると書きましたね。

つまり、原稿サイズは作りたい本のサイズから倍の横幅となるように設定します。

分かりやすく数字を出して考えてみましょう。

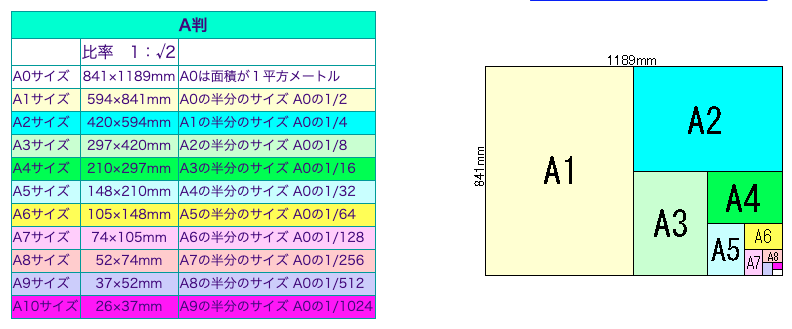

例えば、A5サイズの同人誌を作るとします。

A5サイズの同人誌の表紙は「A5サイズの表1」と「背幅」と「A5サイズの表4」が一列に並んだ原稿を作ります。

3つの面が並んだ1枚の紙を作ると考えてください。

まずは背幅のことはおいておくことにして、表1と表4のみを考えましょう。

A5サイズが2つ水平方向に並んだ時、縦の長さは変わらず横だけが長くなりますよね。

純粋にサイズだけを考えれば、A5の2倍はA4です。(厳密には2倍ではありませんが)

- A5サイズ:148mm×210mm

- A4サイズ:210×297mm

A5を2つ並べるとA4になるので、A5同人誌の表1と表4を並べた時のサイズはA4と言い換えられます。

よって、A5同人誌の表紙原稿サイズはA4サイズ(210mm×297mm)+背幅と考えます。

なお、原稿サイズは1つ注意点があります。

印刷所で製本する際は「塗り足しサイズ」と「仕上がりサイズ」という考え方があることを覚えてください。

- 塗り足しサイズ:あなたが作る原稿のサイズ

- 仕上がりサイズ:印刷所が製本した実際の本のサイズ

A5同人誌を例にすれば、あなたが作る原稿はA4サイズ+背幅+α(塗り足し部分)で、実際の仕上がりサイズはA5ということ。

「+α」は印刷所によって指定があるので、必ず印刷所の注意書きを確認してくださいね。

5、背幅の考え方

背幅は主に以下の要素の組み合わせで決まります。

- 使用する紙の厚さ

- 本文ページ数

コピー本など中綴じ本を作る時は、20Pくらいなら背幅を気にする必要はありません。

印刷所で無線綴じ本を作る場合は、印刷所のサイトに「背幅計算ツール」や「計算式」が書いてありますので都度確認してください。

6、表紙を作るソフト(アプリ)と保存形式

これいつもなんて答えるべきか悩みますが、作るソフトはなんでも良いです。

ご自身の環境にある作れそうなソフトで作ってみましょう。

1つソフトを選ぶ基準としては、大抵の印刷所で取り扱ってもらえる表紙原稿の保存形式があるので該当のデータが作れるソフトをご利用ください。

保存形式は以下の通りです。

- .ai

- .psd

- (.dox/.docx)対応不可な印刷所は多い

7、原稿を作る時の注意点

表紙をデータで作る場合は以下の点に確認してください。

- 解像度:カラー350dpi / グレースケール600dpi

- カラーモード:CMYK(RGB対応可な印刷所もある)/Gray

これは原稿を作るソフトの設定の話なので、今は頭の片隅においてもらえればOKです。

別記事で解説しますね。

また、アナログ原稿で印刷所へ入稿する場合は印刷所によって対応可否があるので、対応してもらえる印刷所へ入稿してください。

表紙を作成するポイントはここまでです。

表1/表4とか塗り足しとか仕上がりとか、全く理解できなくても焦らなくて大丈夫ですよ!

そうなんだ〜と読んでもらって、実際に作りながら飲み込んでいけば問題ありません。

別記事でも解説していくので、まずは読み進めてもらうだけで十分です〜!

本文

表紙の次は、本文です。

あなたが本にまとめたいと思っているメインコンテンツのことですね。

作っていたコンテンツ(中身)を印刷可能な状態に整えてあげた原稿を作ります。

漫画は原稿作り=コンテンツ作りだという方が多いかもしれませんね。

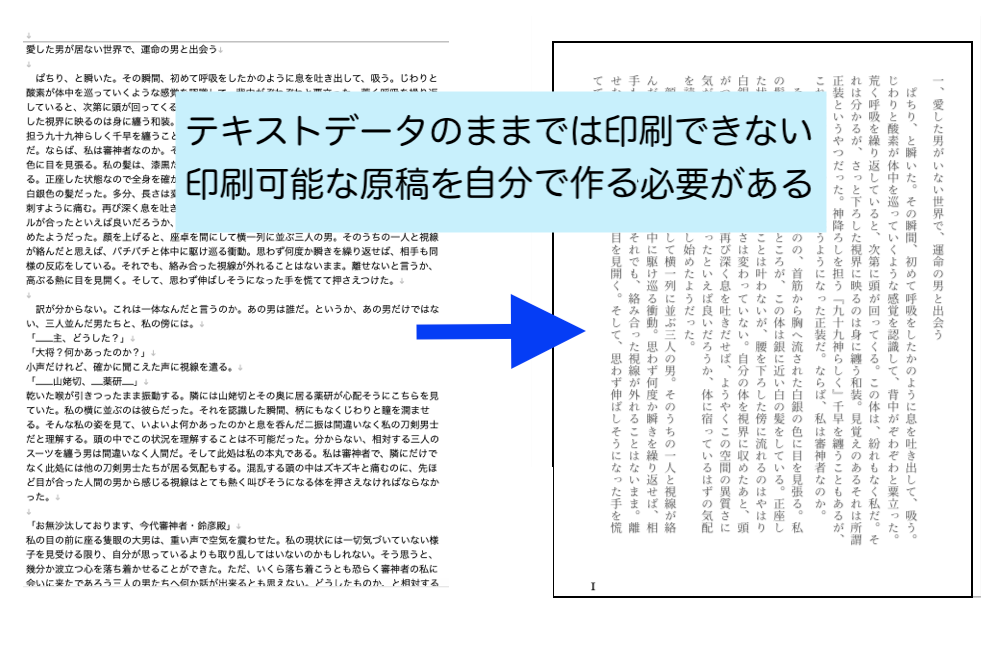

一方で、小説はテキストを印刷用原稿へ落とし込む方が多いかも。

特に、もともとWEBサイトなどへ投稿していた作品を本としてまとめる場合は改めて本文原稿を作る必要があります。

イメージは以下のようなもの。

1、原稿サイズ

本文は表紙と違って1ページずつ作ります。

気をつけるとすれば「塗り足しサイズ」と「仕上がりサイズ」でしょうか。

A5サイズ同人誌を作る場合、あなたが作る原稿サイズはA5サイズ+α(塗り足し)です。

+αの部分は表紙を作る時と同様で、印刷所が指定する数字をもとに設定してください。

2、本文を作るソフト(アプリ)と保存形式

これも表紙と同様に作るソフトはなんでもOKです。

ご自身の環境にある作れそうなソフトで作ってみてください。

実際の作り方などは別記事で解説しますので今は分からなくても大丈夫ですよ。

前述した内容と同じですがソフトを選ぶ基準は、大抵の印刷所で取り扱ってもらえる本文原稿の保存形式があるので該当のデータが作れるソフトをご利用ください。

保存形式は以下の通りです。

- .ai

- .psd

- .pdf(小説はPDFがおすすめです)

- (.dox/.docx)対応不可な印刷所は多い

3、原稿を作る時の注意点

こちらも表紙と同様。

データで作る場合は以下の点に確認してください。

- 解像度:カラー350dpi / モノクロ600dpi

- カラーモード:CMYK(RGB対応可な印刷所もある)/モノクロ

原稿を作るソフトの設定の話なので、今は頭の片隅においてもらえるだけでOKです。

詳しくは別記事で解説しますね。

また、アナログ原稿で印刷所へ入稿する場合は印刷所によって対応可否があるので、対応してもらえる印刷所へ入稿してください。

本文はどちらかと言えばコンテンツ作りの方に時間が掛かるかと思いますので、原稿作りはそんなに気構えなくて良いですよ〜。

本文については以上です。

奥付

奥付は本文の一部ですが、必ず作らなければいけないページです。

「その本を作った責任が誰にあるのか」という情報を書くのが奥付で、このページがないと印刷所では製本してもらえません。

コピー本など自分で作る場合はなくても印刷は可能ですが、本を販売する目的で作成するのであれば必ず入れましょう。

記載する内容は以下を参考にしてください。

- 本のタイトル

- 発行年月日

- 発行者(あなたの名前)

- サークル名

- 連絡先(あなたに連絡がつくもの)

- 印刷会社名(本を製本した場合に記載)

発行者名は創作活動で使用されているお名前で構いません。

連絡先はメールアドレス、SNSアカウントなどの連絡を受けられるものを記載します。

奥付に記載する内容は特に決まりがありませんので、お手持ちの同人誌を見てもらうのが1番参考になりますよ。

出版社から刊行されている本の巻末にも必ず奥付のページがありますし、色々見比べてみてください。

なお、奥付はあくまでも本文の一部なので原稿サイズ/作成ソフト/注意点は前述の通りです。

聞きなれない言葉がたくさん出てくるかもしれませんが、別記事で解説や深掘りはしていきますのでご安心を!

少しずつ理解を深めてくださいね。

なくてもいいけどあると良い原稿

ここまでは絶対に作るべき原稿について解説してきましたが、ここからは「なくてもいいけどあると良い」という観点で原稿を紹介していきます。

「あると良い」の意味は本格的、クオリティが上がる、見た目が良くなる、といったニュアンスなので、よりオリジナリティ溢れる同人誌を作りたい時の参考にしてくださいね。

本扉

本の表紙を開いた時、最初に見えるページのことです。

本扉を設けている本ではほとんどが本のタイトルを記載しているように思います。

漫画/イラスト同人誌ではあまり見掛けませんが、再録本やアンソロでは入っているものが多いです。

一方で小説同人誌はあるものが多いです。

一般の文芸書籍や文庫本などには必ず本扉があるので、イメージとして定着している方が多いのかもしれませんね。

なお、本の装丁によっては本扉の前に「遊び紙」と呼ばれるちょっと特別な紙を挿入している同人誌もあります。

印刷所での製本時に遊び紙を綴じると有料オプションとなる場合が多いです。

目次

目次も漫画/イラスト同人誌ではあまり見掛けないように思います。

再録やアンソロでは設けている同人誌が多いです。

一方、小説同人誌は目次を設けているものしか私は見たことがありません。

考え方的に目次は必須ではありませんが、ページ数が多い本ほど便利なのと、本格的というか「それっぽくなる」感が増す印象はあります。

中扉

短編集のように1つの本の中に複数の話が入っているものだと、それぞれの話の冒頭に作品タイトルが書かれたページがあるかと思います。

お話が混合しないように区切りとして設けられているページが中扉です。

また、長編小説であれば章ごとに中扉が設けられている本もあります。

中扉も漫画/イラスト同人誌では見掛けませんが、漫画は2作品以上収録する場合は設けた方が良いでしょう。

再録/アンソロなども同様ですね。

特殊加工用原稿

印刷会社のサイトを見ると「製本サービス」の他に「オプション」という項目があるかと思います。

本に特別な加工をしたい時に基本は有料で印刷所へお願いするものです。

お手持ちの同人誌の中に、タイトルにキラキラした加工がされていたり、表紙がボコボコしていたり、くり抜いてあったりする「何か特別なことがされているな」と思う本はありませんか?

そういう本は大抵「オプション」を利用して特殊な加工がされています。

オプションを利用する時はお金を払うだけで対応してもらえる加工もありますが、加工用の原稿を作らなければいけないものもあります。

特殊加工用原稿の作り方については別記事で解説します。

こういったオプションは同人誌作りに慣れたらぜひ試して欲しいものの1つですが、特殊加工は金額が高価なものが多いです。

早期入稿などキャンペーン適用による割引を上手に使って取り入れてください。

こだわった本を作ろうとするほど印刷代は高くなるので、原稿作成スケジュールが大事になってきます。

初めての同人誌作りをする時はあまり身構える必要はありませんよ!

本作りに慣れてきたらぜひ特殊加工もやってみてくださいね。

カバー/帯

どちらかといえば小説同人誌向けの話ですが、カバーや帯をつけるとまるで書店で売っている本のような仕上がりになります。

とことん「それっぽい」を追求するなら、ぜひ試してみてくださいね。

印刷所でカバー/帯を作る場合は大抵の印刷所が有料対応です。

カバー/帯に関してもより詳細な解説は別記事で行います。

1〜5を作るソフト/保存形式

ここまでで紹介した1〜5の原稿を「表紙」「本文」のどちらかに分類してみると以下のようになります。

- 表紙:特殊加工用原稿、カバー/帯

- 本文:本扉/目次/中扉

1〜5の原稿を作成するソフト、保存形式は前述した内容と同じなので割愛します。

これで本作りの際に必要な原稿の紹介は終わりです。

同時に、同人誌作りで知っておきたい事前知識を書いた座学のような部分も終わりです!

長かったな〜〜と思うかもしれませんが、これから先は新しく取り入れた知識を思い出しながら実際に原稿を作ってくださいね。

また、書いてある内容が全然分からなくてもOKです。

これも作りながら覚えていったり、理解していけば良いだけなのでもしよく分からなくても諦めないでください。

以降は原稿作りでつまずきそうなポイントを一問一答形式で解説しています。

何か悩んだことがあれば参考にしてみてください。

FAQ

原稿の意味を教えてください。

本記事をはじめとする「初めての同人誌作りシリーズ」で解説する原稿とは、印刷して綴じれば本が成立する元となるものという意味です。

本にまとめるコンテンツ(中身)に関するストーリーやキャラの作り方/漫画の描き方/小説の書き方などは「原稿を作る」には含まれないため、そういった創作活動の部分については触れません。

コンテンツの作成に関するノウハウは「創作活動」のカテゴリで読み物として記事を書いていますので、もし良ければ参考にしてみてください。

なお「原稿をする」と「原稿を作る」の定義については 第3回 本を作るためにやること一覧で作業量を理解しよう で解説しています。

原稿の考え方が分からなくなった時は何度でも読み直してもらえれば幸いです。

どうやって原稿を作れば良いですか?

具体的な原稿の作り方は次回以降の記事で解説していきますので、今はまだ分からなくても大丈夫ですよ。

なお、どうやって作る=何を使って作ると解釈する場合は本記事や 第4回 本を作るために準備するもの一覧【アイテム編】を参考に検討してみてください。

また、原稿を作る方法としては手書きで作るアナログ原稿とPCなどのソフトで作るデジタル原稿があります。

アナログ原稿の作り方は、原稿用紙に直接描(書)いていきます。

一方、デジタル原稿についてはソフトの指定が難しいです。

なぜ原稿ソフトを指定しないかというと、あなたと私の作業環境が異なるように人それぞれ所持品が異なったり、PCでいえばWindows/Macやスマホでいえばandroid/iOSなど電子機器の性質が異なったりすることを懸念しているからです。

原稿をPC/スマホで作るのか、あなたのPCはWindows/Macなのか、スマホはandroid/iOSなのか、それによって使えるソフトもあれば使えないソフトもあります。

ご自身の環境に合わせたものを使わなければいけないので、あえて明言していません。

もし、あなたがどんなソフトを使えば良いのかあまりにも悩むようであれば、環境を伺った上で候補を挙げることは可能なのでお気軽にご相談ください。

ただ、ソフトの具体的な使い方をお教えするなどの対応は有償で行っておりますのであらかじめご了承願います。

一般的に何で原稿を作っている人が多いですか?

アナログ原稿を受け付けてくれる印刷所はかなり減りました。

あっても有償対応のところが多いように思うので、もしアナログで入稿する際は必ず対応可能な印刷所を探すようにしてください。

また、デジタル原稿を作成する場合は以下のようなソフトで作っている方が多いように思います。

漫画

- Illustrator

- Photoshop

- SAI

- MediBangPaint

- Firealpaca

小説

- Word

- 一太郎

- LibreOffice

- 縦式

私は何を使って原稿を作れば良いですか?

前述した内容と被りますが、あなたの環境や要望を伺った上でデジタル原稿作成用ソフトの候補を挙げることは可能なのでお気軽にご相談ください。

なお、ソフトの具体的な使い方を解説する場合は有償で行っているため、どうしても必要な場合は合わせてご相談いただければと存じます。

イメージしている本を作るためにどんな原稿を作ったら良いのか分かりません。

作りたい本が具体的にイメージできているのは素晴らしいです!

どんな原稿を作るか/どんな加工をすればイメージ通りになるのかといった疑問を解消するには、印刷所のサイトを見て判断すると良いですよ。

製本プランやオプションページなどを見ていき、どんな製本や加工をすればより作りたい本のイメージに近づくのか考えてください。

もしお手元に作りたい本の目標としている同人誌があれば、奥付に書かれている「印刷会社」の欄を確認します。

その同人誌を作った印刷会社のサイトを見れば製本方法や利用した加工が分かるはずです。

全部を理解しきれなくても大丈夫!

何度でも書きますが、本記事に書いてあることを全て理解できなくても大丈夫です。

「こんなのがあるんだ〜〜」くらいに考えてもらえたらOKです。

何事も実際にやっていきながら理解を深めていくものですし、私自身も初めて同人誌を作った時にここまでのことは分かっていませんでしたよ!

別な記事でも書きましたが、基本的に本作りの知識はなくても本は作れてしまうのです。

でも、知っていた方がよりあなたが思い描く本に近いものを作ることができるので、知らないよりは知っていた方が良いくらいに考えてください。

もしここまで読んで全く理解できなくても、これっぽっちも気にする必要はありません。

とにかく知っているか知っていないかで差が出るものなので、これからゆっくり理解を深めてもらえたらと思います。

本記事やこれまでの記事の中で分からないことがあれば、お気兼ねなく質問やご相談いただければ答えられる限りで答えさせていただきます!

ご相談先はTwitterかメールtokisame.mail★gmail.com(★を@へ変更してください)へお願いします。

次回からはコピー本を作る方法を解説していきますよ〜!

コメント